初始信任判断是指双方刚刚进行人际交流时,其中一方依靠自身觉察到的有关另一方的信息做出对方是否值得自己信任的判断。类似地,研究结果发现,成人与陌生人仅对视100毫秒,就可以判断这位陌生人是否值得相信。

你可能会惊讶,100毫秒?!这么短的时间内,脸都可能还没看清,人们怎么可以如此迅速(又或许是草率)地对别人做出是否值得信任的判断呢?

然而,这就是一个“看脸”的世界。当人们初次见面,在无法获得有关对方的背景资料和人格品质信息的情况下,面孔作为最直观的可感知对象,便成为了人们进行初始信任判断的首要因素。

那么,什么样的面孔更容易被人信任呢?漂亮,英俊?

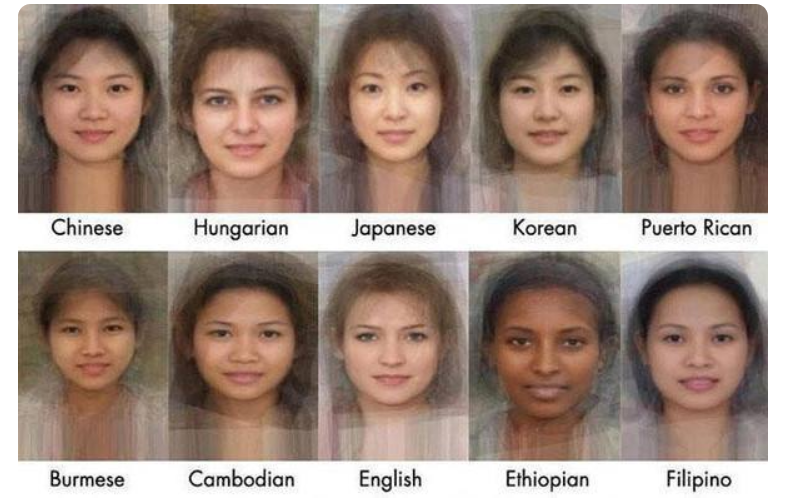

其实都不是!心理学家发现,典型面孔比非典型面孔更可信。

如何定义“典型”?

心理学家认为,典型性可以被理解为相似性。一个典型的东西,与同一类别中的其他东西存在许多相似或相同的特征。比如说,一张典型的面孔在眼睛之间的距离或鼻子形状方面与其他面孔很相似,而一张非典型的面孔眼距可能远远宽于其他面孔,或者鼻子可能远远大于其他面孔。

研究发现,典型性会引发更强烈的熟悉感,从而使人们产生更愉快的感知体验。因此,人们对典型面孔的信任实质上是一种感知现象。

其实,在生活中,人们除了依赖面孔典型性来判断一个人是否可信,还会根据描述性典型性来判断他人的可信度。

描述性典型性指一个人的态度、信仰、观点或身份在特定人群中的普遍程度。我们经常可以看到关于某方面“普遍程度”的描述性信息,比如我国大多数人都赞同使用电子产品,大多数人都是汉族等等。

典型即可信

Alves等人提出,人们会基于描述性典型性,使用一种“典型即可信”的启发法(typical-is-trustworthy heuristic)。在心理学上,启发法指人们用于决策、调整和解决问题的简单有效的准则。

Alves等人猜想,人们可能仅仅根据一个人的描述性典型性,就简单地推断出这个人是否可信。于是,他们设计了四个实验,来检验自己的假设——

首先,研究者们向实验参与者介绍了几个目标人物对几何形状(三角形、正方形、圆形)的偏好。研究者让参与者从三个形状中选出自己喜欢的形状,并告诉他们,在之前的一项研究中,人们对这三个形状的偏好率分别为76%、21%和3%,对于每个参与者,三个形状对应的偏好率是随机告知的。

除了选择喜欢的形状,参与者还被要求判断喜欢不同形状的目标人物的可信任度。结果发现,参与者认为具有描述性典型形状偏好(即喜欢偏好率为76%的形状)的目标人物更值得信任,并且与自己形状偏好相同的目标人物也更值得信任。

然而,参与者自己的形状偏好可能受到了典型性的影响,为了探究这一点,研究者们进行了第二个实验。这一次,参与者不需要选出自己喜欢的形状,但需要在1(完全不喜欢)到8(非常喜欢)的范围内给每个形状打分,以此检验他们对形状的态度。除此之外的其他设计都没有改变。

结果发现,参与者依然认为具有描述性典型形状偏好的目标人物更值得信任,同时他们自身的形状偏好受到了典型性的影响。

于是研究者提出,人们依赖于一种“典型即可信”的启发法。但是,先前的实验中,目标人物和几何形状存在逻辑上的关联,即目标人物选择了自己喜欢的几何形状。这时,Alves等人疑惑,如果目标人物和几何形状在逻辑上不存在关联时,人们是否还会采用这种启发法呢?

带着这种疑问,他们进行了第三个实验。在这个实验中,参与者被告知,每个目标人物在看不见盒子的情况下,从盒子中随便挑选了一张图形卡片。盒子里有三角形卡片、正方形卡片和圆形卡片,三种图形卡片的占比随机对应76%、21%和3%。然后,参与者需要判断每个目标人物的可信任度。

结果显示,即使参与者知道,目标人物是在看不见的情况下随便选择了卡片,但参与者依旧判断选择典型图形卡片的目标人物更值得信任。这说明“典型即可信”的启发式有明显的过度泛化现象,也就是说,在没有逻辑的情况下,人们也凭直觉认为“典型即可信”。

最后,研究者探究了这种启发法是否适用于所有群体。结果表明,在不被信任的群体中,“典型即可信”的启发法并不适用。这是因为,在不被信任的人群中,负面属性很常见,因此具有更多负面属性的个体在这个群体中更为典型。此时,人们怎么会傻傻地信任一个“典型的”坏人呢?

不要过度依赖“典型即可信”

虽然人们惯于使用“典型即可信”启发法,但是对于某些特质,这种启发法显然是不适用的。比如,一个人的艺术品位是典型的还是非典型的,与这个人的可信任度没有什么关系。

除此之外,这种启发法对非典型个体来说也是不利的。残疾人、难民、同性恋者、双性恋者、跨性别者、在某个国家生活的外国人、白人社区中的黑人…我们的社会中有太多非典型人群。然而,非典型不等同于坏,之所以是非典型,只是因为“和别人不一样”。

可是现实中,人们好像很容易混淆“非典型”与“坏”,并且依赖于“典型即可信”启发法,把非典型群体排除在信任范围外。如果一个非典型群体在社会中本就处于劣势地位,这种启发法的使用则更容易导致大众对于非典型群体的贬损,使非典型群体的处境变得更加恶劣。

在新冠疫情肆虐的当下,我们每个人,其实都很容易成为“非典型”。一个黄码,一个红码,一次从高风险地区前往低风险地区的经历,一次核酸检测阳性,都会让我们变成人群中的少数,变成非典型。有的人可能什么都没做,只是某天吃饭时隔壁桌坐着一位无症状感染者,就失去了领导和邻居的信任。

然而,红码可以转绿,隔离可以解除,阳性可以转阴,许多人还是有机会从非典型变成典型,但是那些有天生缺陷、出生于战火交加的国家、生来就不是异性恋的人呢?他们没有机会变成典型,难道就注定要承受不被信任之痛吗?

因此,学堂君想说,在信息不够充足的情况下,我们可以根据典型性来确定可信任度,但是也别过度依赖“典型即可信”。毕竟,这个世界上有很多“非典型”,也值得信任,更需要信任。

声明:本站内容与配图转载于网络,我们不做任何商业用途,由于部分内容无法与权利人取得联系,稿费领取与侵权删除请联系我们,联系方式请点击【侵权与稿费】。

微信群

最新测试

1481 测试

立即测试

701 测试

立即测试

952 测试

立即测试

559 测试

立即测试

1054 测试

立即测试